KOMPASS SAFETY CHECK

Ihr persönliches Sicherheitskonzept PSA-Komplettlösung Arbeitsplatz-Analyse Minimierung der Ausfallzeiten Reduzierung der Kosten Einhaltung der Dokumentationspflicht

KOMPASS SAFETY RENT

Ihr persönlicher Mietservice für Ihren Arbeitsschutz • Atemschutz, PSA gegen Absturz und Textilien • kostenoptimierter Einsatz im Bedarfsfall • nachhaltige Bearbeitung • Fachgerechte, hygienische Aufbereitung

SERVICE-TOOL MEINE WARTUNG

Wartungssicherheit auf einen Klick • Vorbeugende Instandhaltung aller Prüfgegenstände • Individuell angelegte Produktdatenbank • Dauerhaft sicherer Betrieb

Gebläseatemschutz Cleancpace

Zertifiziertes Überdruck-Atemschutzgerät • Ultra Power System zur Miete • fachgerechte Bereitstellung • maximaler Schutz • IP Schutzart 66 • Filtrationsleistung P3 TM3

GUT INVESTIERT IN

ARBEITSSCHUTZ

GUT

BERATEN

Die KOMPASS-Experten

GROSSE

AUSWAHL

Die KOMPASS-Produktwelt

SICHERER

EINKAUF

Faire Konditionen und bewährte Konzepte

SCHNELLE

LIEFERUNG

24h-Service und klimaneutraler Versand

Finden Sie den passenden Händler in Ihrer Nähe.

Rechtsgrundlagen für den Arbeitsschutz

Rechtsgrundlagen für den Arbeitsschutz

Eine Zusammenfassung der wichtigsten Informationen zu den Arbeitsschutzpflichten, die sich aus dem Arbeitsschutzgesetz (ArbschG) ergeben sowie Details aus der PSA-Benutzungsverordnung (PSA-BV) und der Verordnung für Persönliche Schutzausrüstung PSA-V EU 2016/425 finden Sie hier:

Mehr erfahren

03/2025

„Pan“ verspricht mehr Fußfreiheit in Industrie und Handwerk

10/2024

Kübler erweitert Weather-Workwear

09/2024

Der erste zertifizierte Barfuß-Sicherheitsschuh der Welt

09/2024

ATG® Nachhaltigkeit - Mangroven-Anbau 2024

06/2024

Textilleasing – John Glet erweitert den Vertrieb

05/2024

Kübler Reflectiq für Damen

04/2024

3M™ Secure Click™ Halbmasken

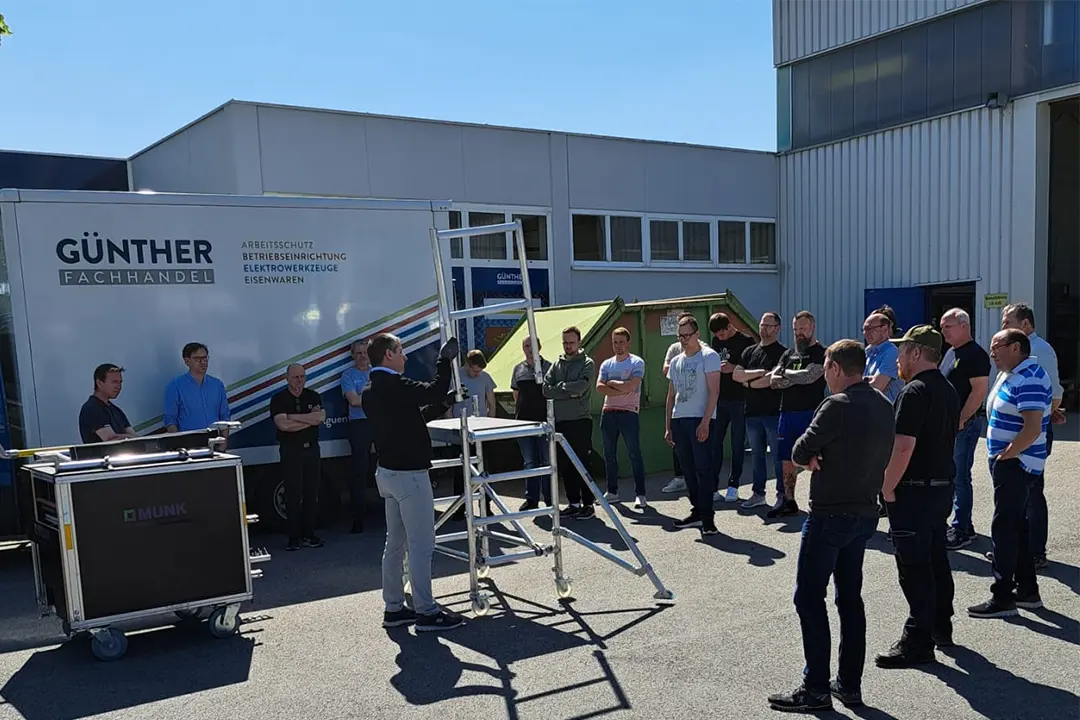

06/2023

Seminar zur Prüfung befähigter Person für Leitern, Tritte, Klein- und Fahrgerüste.

05/2023

Der neue Industrieschutzhelm 9500 - HEAD PROTECT von NITRAS

04/2023

Rezertifizierung "Zertifizierter Fachbetrieb für PSA nach VTH-Standard"

02/2023

Carhartt – Neu im Sortiment bei Günther Fachhandel in Bad Neustadt!

02/2023